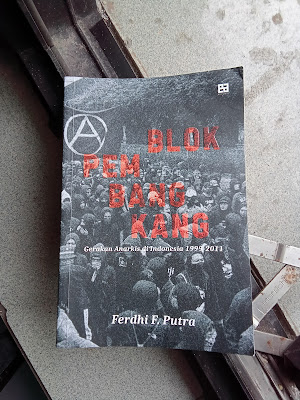

Mungkin lima tahun kebelakang kita bisa melihat kebangkitan penerbitan literasi dalam spektrum anarkisme. Jika sebelumnya literatur anarkisme banyak beredar dalam wujud zine ataupun jurnal yang diterbitkan tidak berkala, maka kini kita bisa melihat ada banyak sekali terbitan anarkisme dalam wujud buku. Mulai dari buku terjemahan dari teks - teks anarkisme klasik hingga yang berubah feature bahkan riset sejarah. Ada "Perang Yang Tidak Akan Kita Menangkan", sebuah riset gerakan anarkisme dan sindikalisme pada masa kolonial, lalu ada "Kota Merah Hitam" yang mencatat lintasan waktu anarkisme di kota Semarang, dan yang (mungkin) cukup menghebohkan adalah "Dayak Mardaheka" yang meneliti sejarah masyarakat tanpa negara di pedalaman Kalimantan. Kali ini yang baru saja selesai saya baca adalah buku berjudul "Blok Pembangkang - Gerakan Anarkis di Indonesia 1999-2011" karya Ferdhi F.Putra. Sang penulis adalah seorang peminat kajian anarkisme dan pernah turut serta dalam pengelolaan sebuah website anarkisme berbahasa Indonesia, anarkis.org.

Buku ini adalah pengembangan dari skripsi sarjana penulis yang dibuat sekitaran tahun 2010-2011. Dan sebelas tahun kemudian penerit EA Books menerbitkannya menjadi sebuah buku, tentu saja setelah melalui penulisan ulang dan pengembangan kembali dari Ferdhi F.Putra.

Membaca buku ini seperti menelusuri kembali tahun - tahun saya mengetahui dan mengenal gerakan anarkisme di Indonesia. Pada saat itu perjumpaan lebih mendalam dengan zine dan kultur DIY didalam komunitas hardcore punk membawa saya kepada berbagai terbitan mandiri yang bertemakan anarkisme seperti Jurnal Apokalips, Jurnal Amorfati, Jurnal Kontinum, Instruktif Zine, Kata Zine, dan lain sebagainya.

Melalui buku "Blok Pembangkang" kita bisa melihat bagaimana anarkisme mulai muncul menjadi sebuah gerakan yang cukup terorganisir sejak tahun 90an (buku ini mencatat momen Chaos Day tahun 1996 yang dilaksanakan oleh anak - anak punk di Bandung sebagai salah satu titik awalnya). Memang gerakan anarkisme di Indonesia tidak bisa dipungkiri telah hadir sejak masa perjuangan melawan penjajah dalam wujud kelompok - kelompok kecil, individu - indiviud, ataupun beberapa aksi bawah tanah, silahkan baca buku "Perang Yang Tidak Akan Kita Menangkan" dan "Kota Merah Hitam" untuk mengetahui hal ini lebih jauh. Pada tahun 90an awalnya anarkisme mulai dikenali komunitas punk melalui kaset dan CD band luar negeri yang mereka dapatkan, tapi pada saat itu semua hanya sebatas tampilan dan fashion saja. Hingga akhirnya korespondensi dengan teman - teman yang ada diluar Indonesia membuat mereka mendapatkan kiriman banyak buku, pamflet, dan zine yang membahas anarkisme, disitulah mereka mulai belajar. Mengenali hal lain yang terdapat dibalik musik dan lirik yang meneriakkan protes dari band - band punk luar negeri yang pernah mereka dengar. Hasil belajar itu membawa mereka pada rasa ingin tahu yang lebih lagi dan membawa mereka bergabung pada sebuah partai revolusioner yang ada saat itu di Indonesia yaitu PRD (Parta Rakyat Demokratik). Kendati sebetulnya terdapat banyak perbedaan dasar pemikiran antara teman - teman punk yang telah mengenal dan membawa anarkisme sebagai spektrum pemikiran mereka, tapi mereka tetap bertahan demi niat untuk mengenali dan mencari tahu lebih jauh keadaan sosial yang nyata terjadi di Indonesia. Buku ini menuliskan perjalanan anarkisme di Indonesia sejak saat itu dan dinamikanya hingga tahun 2011. Ada kemunculan, ada musim semi, ada benturan, ada kekecewaan, dekonstruksi dan rekonstruksi.

Hal yang menarik dari buku ini adalah bagaimana penulis menuangkan kritik atas dinamika perjalanan anarkisme di Indonesia. Bagaimana kolektif/gerakan dibangun dan beberapa kali gagal karena beberapa hal. Pada beberapa gerakan kerapkali berhenti karena partisipan yang ada didalamnya harus terbentur dengan urusan - urusan pribadi seperti kesibukan kerja ataupun kuliah. Selain itu juga masalah koordinasi dan disiplin sempat disinggung disini, seperti contohnya pada kegiatan Pekan Anti Otoritarian yang pernah diadakan di Sibolangit-Sumatera Utara. Memang sepertinya ini hal yang wajar karena sering terjadi di berbagai kegiatan. Namun hanya karena hal tersebut terjadi di banyak tempat dan kesempatan bukan berarti hal tersebut adalah sesuatu yang normal dan tidak layak dikritisi. Tentu kita ingin bahwa apapun yang dimulai dapat berakhir hingga tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Selain itu juga, secair apapun sebuah gerakan, organisasi, atau kegiatan tentu saja kita ingin proses yang dijalankan bisa berjalan dengan rapi dan terkoordinasi dengan baik.

Membaca buku ini dan membawaku berefleksi pada aktivitas skena musik. Bagaimana orang - orang pertama kali bertemu dengan sebuah gaya musik tertentu yang didalamnya juga terdapat berbagai macam sikap, perilaku, gaya berpakaian, dan aktivitas komunitas yang semuanya membentuk sebuah subkultur. Seseorang yang berkenalan dengan musik punkrock misalnya, kemudian mencari tahu banyak hal mengenai sejarah dan juga apa saja yang dilakukan oleh band/individu/komunitas terdahulu dan/atau lainnya yang ada di berbagai tempat. Dikemudian hari dalam perjalanannya menikmati dan beraktivitas dalam kegiatan bermusik dan subkultur yang dia gemari tersebut, sangat mungkin berbenturan dengan hal lain yang tidak sesuai dengan apa yang telah dia terima dan yakini sebelumnya. Misalnya sebuah band punkrock yang meyakini etos DIY (Do It Yourself) pada suatu ketika akan berbenturan dengan orang/komunitas lain yang meyakini hal yang berbeda, misalnya terbuka untuk bekerja sama dengan korporasi ataupun organisasi - organisasi politik praktis (partai, calon legislatif, dan lain sebagainya).

Begitu juga dalam hal pengorganisiran didalam sebuah komunitas musik. Misalnya pengorganisiran sebuah gigs musik. Masalah koordinasi yang rapi dan disiplin adalah dua hal yang penting untuk diperhatikan. Beberapa kali dua hal ini seolah luput dan tertutup oleh tetek bengek lain dalam pengorganisiran gigs musik seperti alat musik, sulit mencari venue, mengkurasi band, mengatur rundown, urusan perizinan baik kepada otoritas kepolisian ataupun warga lokal. Namun tetap disiplin seharusnya adalah hal utama yang dipegang oleh semua orang yang terlibat didalamnya. Mengatur rundown secara detail misalnya, mulai dari urusan loading peralatan hingga susunan band yang tampil. Untuk urusan band yang tampil juga, jika semua orang sadar untuk memegang kedisiplinan, semestinya band tahu misalnya mereka harus siap di venue minimal 1,5 jam sebelum waktu tampil, sudah mempersiapkan segala peralatan yang akan dipakai dibelakang panggung minimal pada saat dua penampil sebelum mereka. Belum lagi, jika mau sungguh - sungguh membuat gigs musik yang ramah dan bisa diakses oleh semua umur dan kalangan, maka harus mempersiapkan tempat yang aman untuk perempuan dan anak, meminimalisir terjadinya pelecehan seksual, dan mempersiapkan peralatan medis sederhana untuk penanganan cepat jika terjadi kecelakaan. Semua ini bukan untuk membuat pengorganisiran gigs musik menjadi lebih ribet dan tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh semua orang, tapi justru untuk memelihara semangat dan kegiatan yang kita semua suka ini.

Pada akhirnya pengalaman membaca buku ini sangat menyenangkan, bagi yang belum pernah mengenal anarkisme sebelumnya pun aku yakin bisa cukup memahami apa yang sebenarnya terjadi, diyakini, dan diperjuangkan. Apalagi jika buku ini bisa membantu kita merefleksikannya dengan apapun kegiatan yang kita yakini dan sedang kita jalani.